アライグマを寄せ付けない庭づくりの秘訣【餌になる物を完全排除】美しさと安全性を両立させるデザイン

【この記事に書かれてあること】

庭にアライグマが出没して困っていませんか?- アライグマを引き寄せる3つの主な誘因を理解

- 庭からの食べ物の完全排除が最重要対策

- アライグマが嫌う植物を効果的に配置

- 落果の迅速な処理がアライグマ対策の鍵

- 光や音、臭いを利用した5つの実践的なテクニック

実は、アライグマを寄せ付けない庭づくりには秘訣があるんです。

その鍵は、餌になる物を完全に排除すること。

でも、どうすれば良いのでしょうか?

本記事では、アライグマ対策の基本から、植栽選びのコツ、落果管理の重要性まで、詳しく解説します。

さらに、光や音、臭いを利用した5つの驚きの実践テクニックもご紹介。

これを読めば、あなたの庭も「アライグマお断りゾーン」に大変身!

安心して庭を楽しめる日々が、すぐそこまで来ていますよ。

【もくじ】

アライグマを寄せ付けない庭づくりの基本

アライグマが庭に来る「3つの誘因」を知ろう!

アライグマが庭に来る主な誘因は、「食べ物」「水」「隠れ場所」の3つです。これらを理解し、対策を立てることが大切なんです。

まず、食べ物の誘因。

アライグマは雑食性で、果物や野菜、小動物まで何でも食べちゃいます。

「うわ〜、庭の野菜が全部食べられちゃった!」なんてことにならないよう注意が必要です。

特に、熟した果物や野菜、ペットフードなどは大好物。

これらを放置すると、アライグマにとって魅力的な食事処になっちゃうんです。

次に、水の誘因。

アライグマは水浴びや飲み水を求めてやってきます。

庭に池や水鉢があると、「ここ、いい場所見つけた!」とアライグマが喜んじゃうかも。

最後に、隠れ場所の誘因。

アライグマは安全な巣作りの場所を探しています。

木の洞や物置、屋根裏などは格好の隠れ家になるんです。

これら3つの誘因を知ることで、効果的な対策が立てられます。

例えば:

- 果物や野菜は早めに収穫する

- ペットフードは屋内で保管する

- 水場は夜間に片付ける

- 物置や屋根裏の隙間をふさぐ

- 庭をこまめに整理整頓する

「よし、この3つを押さえて対策するぞ!」という気持ちで取り組んでみましょう。

庭の「食べ物」を完全排除!具体的な方法とは

庭からアライグマの餌になる食べ物を完全に排除することが、最も効果的な対策です。具体的にどうすればいいのか、詳しく見ていきましょう。

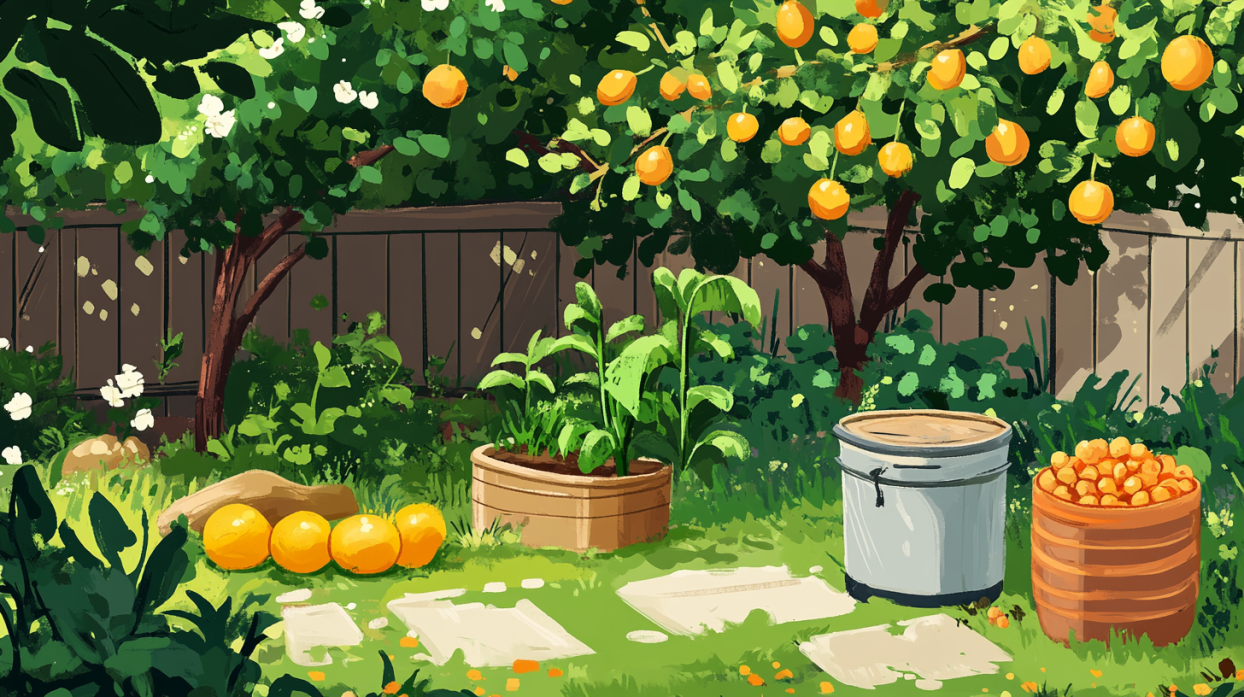

まず、果物や野菜の管理がカギ。

「熟したら即収穫!」を合言葉に、こまめなチェックが大切です。

特に、アライグマの大好物である柔らかくて甘い果物は要注意。

例えば、イチゴやブドウ、桃などは完熟する前に収穫しちゃいましょう。

次に、落果対策。

「あ、一つ落ちてる」と思ったら、すぐに拾い上げることが重要です。

放置すると、アライグマにとって「ごちそうさま!」状態に。

毎日の庭仕事の中に、落果チェックを組み込むのがおすすめです。

ペットフードの管理も忘れずに。

「外で餌を与えると便利だな」なんて思わないでください。

アライグマにとっては無料の食事券みたいなものです。

必ず屋内で与え、食べ残しは速やかに片付けましょう。

鳥の餌台も要注意。

アライグマは器用な手を使って、簡単に餌を取ってしまいます。

夜間は餌台を片付けるか、アライグマが近づけないような工夫が必要です。

最後に、生ゴミの管理。

コンポストを使っている場合は、蓋付きの丈夫な容器を使いましょう。

生ゴミの臭いは、アライグマにとって「こっちにおいしいものがあるよ〜」というサインになっちゃうんです。

- 果物・野菜は早めに収穫

- 落果はすぐに拾う

- ペットフードは屋内で管理

- 鳥の餌台は夜間撤去

- 生ゴミは密閉容器で保管

「よし、これでアライグマさんお断りだ!」と、自信を持って庭づくりを楽しみましょう。

アライグマ対策に効果的な「植栽選び」のコツ

アライグマを寄せ付けない庭づくりには、植栽選びも重要なポイントです。賢い植栽選びで、自然な形でアライグマを遠ざける環境を作りましょう。

まず、アライグマが好む植物を知ることが大切です。

彼らは甘くて柔らかい果実や野菜が大好物。

例えば、イチゴ、ブドウ、スイカ、トマトなどは要注意。

「うわ〜、せっかく育てた野菜が全部やられちゃった!」なんて悲しい経験をしないためにも、これらの植物を庭に植える際は特別な対策が必要です。

一方で、アライグマが苦手な植物もあります。

強い香りのハーブ類や、棘のある植物は彼らを寄せ付けません。

例えば:

- ラベンダー

- ローズマリー

- ミント

- セージ

- バラ(棘のある種類)

植栽の配置も重要です。

アライグマが好む植物を育てる場合は、家から離れた場所に植えましょう。

逆に、アライグマが嫌う植物は家の周りや庭の入り口付近に植えると効果的です。

また、果樹を育てる場合は、収穫時期の管理が大切。

完熟する前に収穫したり、ネットで覆ったりすることで、アライグマの被害を防げます。

「でも、好きな植物を諦めなきゃいけないの?」と心配する必要はありません。

工夫次第で、アライグマ対策と好みの庭づくりは両立できるんです。

例えば、好きな果樹や野菜はプランター栽培にして、夜間は屋内に移動させるという方法もあります。

植栽選びと配置を工夫することで、アライグマにとって「ここは居心地が悪いな」と感じさせる庭づくりができます。

自然の力を借りて、アライグマと上手に距離を保つ。

そんな賢い庭づくりを目指しましょう。

落果管理の重要性と「効率的な処理方法」

落果管理は、アライグマを寄せ付けない庭づくりの要。放置された落果は、アライグマにとって格好のごちそうになってしまうんです。

効率的な落果管理の方法を見ていきましょう。

まず、落果のチェック頻度が重要です。

理想的には、朝晩の1日2回。

最低でも1日1回は必ず行いましょう。

「え〜、そんなに頻繁に?」と思うかもしれませんが、アライグマの被害を防ぐためには欠かせません。

次に、効率的な回収方法。

広い庭なら、園芸用のカートを使うと便利です。

落果を見つけたら、すぐにカートに入れていきます。

小さな庭なら、腰にバケツを下げるのもいいでしょう。

両手が使えて、効率的に作業できます。

回収した落果の処理も大切。

コンポストに入れる場合は、アライグマが近づけないよう、しっかりと蓋をしましょう。

または、深く埋めてしまうのも一つの方法です。

地中30cm以上の深さなら、アライグマの手は届きません。

大量の落果がある場合は、ご近所さんにおすそ分けするのも良いアイデア。

「お隣さん、良かったらどうぞ〜」なんて声をかけると、コミュニケーションにもなりますね。

落果防止ネットの活用も効果的です。

木の周りにネットを張ることで、落果を地面に落とさず回収できます。

ネットの端は地面にしっかり固定して、隙間からアライグマが入り込まないようにしましょう。

効率的な落果管理のコツをまとめると:

- 1日2回のチェック(朝晩)

- 園芸カートやバケツを活用

- コンポストは蓋付きで

- 深く埋めるのも有効

- ご近所におすそ分け

- 落果防止ネットの設置

「よし、これで完璧!」と思えるまで、少しずつ習慣づけていくのがポイントです。

落果ゼロの庭は、アライグマを寄せ付けない清潔で美しい空間になるはずです。

アライグマを引き寄せる行動は「やっちゃダメ!」

アライグマ対策で重要なのは、彼らを引き寄せる行動を避けること。「知らず知らずのうちにアライグマを招待しちゃってた!」なんてことにならないよう、やってはいけない行動をしっかり押さえておきましょう。

まず絶対にやってはいけないのが、餌付けです。

「かわいいから餌をあげたい」なんて思っちゃダメ。

餌付けは法律違反の可能性もあるんです。

しかも、アライグマの数を増やしてしまい、被害が拡大する原因に。

「優しさが仇になる」典型的な例なんです。

次に、毒餌の使用もNGです。

「これで一網打尽!」なんて考えるのは危険。

毒餌は生態系に悪影響を与え、他の動物にも被害が及ぶ可能性があります。

しかも、法律で禁止されていることもあるので要注意。

また、自力での捕獲も避けましょう。

アライグマは見た目以上に力が強く、噛みつかれると大変危険です。

「よっしゃ、捕まえてやる!」なんて勇ましい気持ちは抑えて、専門家に任せるのが賢明です。

ゴミの管理もポイント。

生ゴミの放置やゴミ箱の蓋開けはアライグマを誘う行為です。

「ちょっとくらいいいか」なんて油断は禁物。

しっかり密閉し、できれば収集日の朝まで出さないようにしましょう。

庭の手入れ不足も問題です。

雑草や茂みを放置すると、絶好の隠れ場所になってしまいます。

「忙しくて…」は言い訳になりません。

定期的な手入れを心がけましょう。

アライグマを引き寄せる行動をまとめると:

- 餌付け(絶対NG)

- 毒餌の使用

- 素人による捕獲

- 生ゴミの放置

- ゴミ箱の蓋開け放題

- 庭の手入れ不足

「よし、これでアライグマさんお断りだ!」と、自信を持って庭づくりを楽しみましょう。

正しい知識と行動で、人とアライグマが適度な距離を保てる環境を作っていけるはずです。

アライグマ対策の難しさと効果的な防御戦略

アライグマvsタヌキ「被害の違い」に要注意!

アライグマとタヌキ、似ているようで被害の特徴は全然違うんです。この違いを知ることで、効果的な対策が立てられます。

まず、アライグマの被害の特徴から見ていきましょう。

アライグマは器用な前足を持っているんです。

「まるで小さな手のよう!」と驚くほど。

この器用さで、複雑な仕掛けも簡単に開けちゃうんです。

例えば、ゴミ箱の蓋を開けたり、果物をもぎ取ったりするのが得意。

さらに、木登りが上手で、高い場所にある果実も狙われちゃいます。

一方、タヌキの被害はどうでしょうか。

タヌキは地面近くでの活動が主で、木に登ることはめったにありません。

主に地面にある食べ物を探して食べます。

「畑の野菜が荒らされた!」という被害はタヌキの仕業かもしれません。

被害の規模も違います。

アライグマは群れで行動することが多く、一度に大きな被害を与えることがあります。

対してタヌキは、基本的に単独か小さな群れで行動するので、被害は比較的小規模になりがちです。

家屋への侵入リスクも違います。

アライグマは屋根裏や壁の隙間に入り込むことがありますが、タヌキはそこまでの被害はあまりありません。

じゃあ、どう対策すればいいの?

ポイントは以下の通りです:

- 高所の果実もしっかり守る(アライグマ対策)

- 地面近くの野菜や果物を保護(両方に有効)

- 複雑な仕掛けよりも、頑丈な防御を(アライグマ対策)

- 家屋の隙間をふさぐ(主にアライグマ対策)

- 餌となるものを片付ける(両方に有効)

適切な対策で、どちらの被害も防げるはずです。

物理的防御vs化学的防御「どちらが効果的?」

アライグマ対策、物理的防御と化学的防御、どっちがいいの?結論から言うと、両方を組み合わせるのが最強です。

でも、それぞれの特徴を知ることで、より効果的な対策が立てられますよ。

まず、物理的防御から見ていきましょう。

これは文字通り、物理的な障壁でアライグマの侵入を防ぐ方法です。

例えば、高いフェンスを設置したり、木の幹にトタン板を巻いたりするんです。

「よーし、これで完璧!」と思いきや、アライグマはとっても賢くて器用。

簡単なバリアはあっという間に突破されちゃうかも。

一方、化学的防御はどうでしょうか。

これは、アライグマの嫌う臭いや味を利用する方法です。

唐辛子スプレーや市販の忌避剤を使ったりします。

「臭いだけで追い払えるなんて便利!」と思うかもしれません。

でも、効果は一時的で、頻繁に補充が必要になるんです。

じゃあ、どっちがいいの?

それぞれの長所と短所を見てみましょう。

物理的防御の長所:

- 長期的に効果が持続

- 一度設置すれば手間がかからない

- 他の動物対策にも有効

- 設置コストが高い

- 見た目が悪くなることも

- 完全な防御は難しい

- 設置が簡単

- コストが比較的安い

- 庭の美観を損なわない

- 効果が一時的

- 雨で流されやすい

- 人や他の動物にも影響する可能性

例えば、フェンスを設置しつつ、その周りに忌避剤を撒く。

「これで完璧!」なんて思わずに、常に様子を見ながら対策を調整していくことが大切です。

アライグマとの知恵比べ、がんばりましょう!

庭の開放性vs閉鎖性「アライグマ対策の観点から」

庭を開放的にするか、閉鎖的にするか、アライグマ対策の観点からはどっちがいいの?結論から言うと、適度な閉鎖性が効果的です。

でも、完全に閉じてしまうのも問題。

バランスが大切なんです。

まず、開放的な庭のメリットを考えてみましょう。

見通しがよく、アライグマの姿をすぐに発見できます。

「あ、アライグマだ!」とすぐに気づけるわけです。

でも、デメリットもあります。

アライグマにとっても、餌場が見つけやすくなっちゃうんです。

一方、閉鎖的な庭はどうでしょうか。

高いフェンスや生垣で囲むことで、アライグマの侵入を物理的に防げます。

「これで安心!」と思いきや、完全に閉じてしまうと今度は中の様子が見えなくなり、気づかないうちにアライグマが侵入しているかも。

じゃあ、どうすればいいの?

ポイントは「適度な閉鎖性」です。

具体的には:

- 見通しの良い場所と隠れ場所のバランスを取る

- フェンスは高すぎず、低すぎず(1.5mくらいが理想的)

- 生垣は適度な高さと密度に整える

- 庭の出入り口は最小限に抑える

- 照明を効果的に配置して夜間の視認性を確保

例えば、フェンスの一部に網目の細かい金網を使えば、視認性を保ちつつ侵入も防げます。

「見えるけど、入れない」状態を作るわけです。

また、庭の植栽も工夫が必要。

背の高い植物と低い植物を組み合わせることで、適度な隠れ場所を作りつつ、全体の見通しも確保できます。

さらに、動体センサー付きのライトを設置するのも効果的。

夜間でも、アライグマが近づくとパッと明るくなって、すぐに気づけるんです。

「完全に閉じこもるか、全部丸見えか」という極端な選択ではなく、バランスの取れた庭づくりがアライグマ対策のカギ。

自分の庭の特性に合わせて、最適な「開放性と閉鎖性のバランス」を見つけていきましょう。

昼間の対策vs夜間の対策「効果の差」を比較

アライグマ対策、昼と夜でどう違う?実は、夜間の対策がより重要なんです。

でも、昼間の準備も忘れちゃダメ。

それぞれの特徴を知って、24時間体制の対策を立てましょう。

まず、アライグマの生態を思い出してください。

彼らは主に夜行性。

日中はほとんど活動せず、夕暮れから夜明けにかけてが活動時間なんです。

「じゃあ、夜だけ気をつければいいの?」って思うかもしれませんが、そう単純じゃありません。

夜間の対策のポイントは:

- 明るさのコントロール(動体センサー付きライトの設置)

- 音による威嚇(風鈴や鈴の利用)

- 臭いによる忌避(強い香りのハーブや忌避剤の使用)

- 物理的バリア(夜間閉鎖できるフェンスやゲート)

- 餌の徹底管理(生ゴミや果実の片付け)

具体的には:

- 庭の整理整頓(隠れ場所をなくす)

- フェンスや物理的バリアの点検・補強

- 落果の収集

- 忌避剤の補充

- アライグマの痕跡チェック(足跡や糞の確認)

でも、昼間の準備をおろそかにすると、夜の対策も十分な効果を発揮できません。

例えば、昼間に落果を放置したままだと、夜になってアライグマが来たときに「ごちそうさま!」状態に。

いくら夜に光や音で威嚇しても、目の前においしい食べ物があれば効果は半減です。

また、昼間のフェンス点検を怠ると、知らないうちに侵入口ができているかも。

「夜はばっちり対策したのに、なぜか庭に入られた!」なんてことになりかねません。

大切なのは、昼と夜の対策を連携させること。

昼間の準備が夜の守りを固め、夜の対策効果を昼にチェックする。

この繰り返しで、少しずつ庭を「アライグマお断りゾーン」に変えていけるんです。

「よし、今日から昼も夜も気を抜かないぞ!」そんな意気込みで、アライグマとの知恵比べ、頑張りましょう。

アライグマを寄せ付けない庭づくりの実践テクニック

光と音で威嚇!「センサーライト活用法」

アライグマを驚かせて追い払うなら、光と音を組み合わせたセンサーライトが効果的です。これで、夜の庭を守る強力な味方ができちゃいますよ。

アライグマは夜行性。

暗闇が大好きなんです。

そこで、突然の明るい光で「びっくり!」させちゃいましょう。

センサーライトは、アライグマが近づくとピカッと光るので、まるで「ここは危険だよ!」と警告しているみたい。

でも、ただの明かりじゃちょっと物足りない。

そこで登場するのが音付きのセンサーライトです。

光るだけでなく、同時に「ピー!」とか「ガチャン!」といった音が鳴るタイプ。

これなら、アライグマも「うわっ、何これ!怖い!」って思うはず。

設置する場所も大切です。

アライグマがよく通りそうな場所を狙いましょう。

例えば:

- 庭の入り口

- 木の周り(特に果樹)

- ゴミ置き場の近く

- 家庭菜園のそば

人間も驚いちゃうかもしれません。

「真夜中に急に明るくなって、びっくりした!」なんてことにならないよう、家族には設置場所を伝えておきましょう。

また、近所迷惑にならないよう気をつけることも大切。

音が鳴るタイプを使う場合は、音量調整ができるものを選ぶといいですね。

そして、定期的なメンテナンスもお忘れなく。

電池切れや故障で動かなくなっていては意味がありません。

月に一度くらいはチェックする習慣をつけましょう。

このセンサーライト、実は人間の防犯対策にも役立つんです。

一石二鳥というわけ。

「よし、これで安心して眠れる!」なんて気分になれるかも。

アライグマ対策と防犯対策、両方をゲットできる素敵なアイテムなんです。

コーヒー粕散布で「二重の効果」を狙おう

コーヒー粕、実はアライグマ対策の強い味方なんです。散布するだけで二重の効果が狙えちゃう、すごいやつなんです。

まず、コーヒー粕の強い香りがアライグマを寄せ付けません。

アライグマは鋭い嗅覚の持ち主。

でも、コーヒーの香りは苦手なんです。

「うわっ、この匂い嫌だ!」って感じで近づかなくなります。

そして、驚きの二つ目の効果が肥料としての働き。

コーヒー粕には窒素やリンなどの栄養分がたっぷり。

庭の植物たちが「わーい、ごちそうだ!」って喜んじゃうんです。

使い方は超簡単。

乾燥させたコーヒー粕を、アライグマが来そうな場所にパラパラっと撒くだけ。

特におすすめの場所は:

- 庭の入り口周辺

- 果樹の根元

- 野菜畑の周り

- ゴミ置き場の近く

- 家の周りの植え込み

コーヒー粕は酸性なので、土壌が酸性に偏りすぎないよう気をつけましょう。

「うわっ、植物が元気なくなっちゃった」なんてことにならないように。

また、雨が降ると効果が薄れちゃうので、定期的な散布がポイント。

「よし、今日もコーヒー粕作戦だ!」って感じで、週に1〜2回くらい撒くといいでしょう。

コーヒーをよく飲む家庭なら、毎日の習慣にしちゃうのもいいかも。

「今日のコーヒー粕、庭に撒こうっと」なんて感じで。

エコにもなりますしね。

もし近所にカフェがあれば、使用済みのコーヒー粕をもらえるかもしれません。

「アライグマ対策に使いたいんです」って言えば、快く分けてくれるかも。

地域ぐるみでアライグマ対策、素敵じゃないですか?

こんな風に、美味しいコーヒーを楽しんだ後も、その粕が庭を守ってくれる。

なんだか得した気分になれちゃいますね。

コーヒーの香りに包まれた、アライグマの来ない素敵な庭。

夢じゃないんです。

CDやDVDの反射光で「アライグマを驚かせる」技

古いデジタル音楽ディスクや映像ディスク、捨てずに取っておいて正解!これらを使って、アライグマを驚かせる秘密兵器が作れちゃうんです。

これらのディスクの特徴は、キラキラと光を反射すること。

この性質を利用して、アライグマを怖がらせるんです。

夜、月明かりや街灯の光を反射して、キラキラ光るディスクを見たアライグマは「うわっ、何これ!怖い!」って逃げ出しちゃうかも。

使い方は超簡単。

ディスクに穴を開けて、紐を通すだけ。

それを庭の木や柵、フェンスなどにぶら下げるんです。

風で揺れると、さらに効果的。

キラキラ光る上に、カタカタ音まで鳴るので、アライグマも「ここは危険だぞ」って感じちゃうはず。

特におすすめの設置場所は:

- 庭の入り口

- 果樹の枝

- 野菜畑の周り

- ゴミ置き場の近く

- 家の周りのフェンス

反射光が強すぎると、ご近所さんから「まぶしくて眠れないよ」なんて苦情が来るかも。

設置場所と角度には気をつけましょう。

また、定期的な点検と清掃も大切。

ホコリや汚れが付くと反射効果が落ちちゃいますからね。

月に一度くらいは、さっと拭いてあげるといいでしょう。

この方法、実は鳥よけにも効果があるんです。

一石二鳥というわけ。

「庭の果物を鳥に食べられちゃう」なんて悩みも解決できるかも。

さらに、アライグマ対策としてだけでなく、庭の飾りにもなっちゃいます。

キラキラ光るディスクで、庭がちょっとしたアート空間に変身。

「わー、素敵!」なんて感想ももらえるかもしれません。

こんな風に、捨てるはずだったディスクが、庭を守る味方に大変身。

エコで効果的で、しかも見た目もオシャレ。

まさに「いいことづくし」の対策方法なんです。

さあ、あなたも試してみませんか?

アンモニア水活用法「臭いで寄せ付けない」

アンモニア水、実はアライグマ撃退の強力な武器なんです。その強烈な臭いで、アライグマを寄せ付けない庭づくりができちゃいます。

アライグマは鋭い嗅覚の持ち主。

でも、アンモニアの強い臭いは大の苦手。

「うっ、この匂い嫌だ!」って感じで、近づかなくなるんです。

使い方は簡単。

アンモニア水を染み込ませた布やぼろ切れを、アライグマが来そうな場所に置くだけ。

でも、直接地面にまくのはNG。

植物や土壌に悪影響を与える可能性があるからです。

特におすすめの設置場所は:

- 庭の入り口周辺

- 果樹の周り

- 野菜畑の外周

- ゴミ置き場の近く

- 家の周りの植え込み

アンモニアは強い刺激臭を持つ物質。

人間にとっても危険な場合があります。

以下の点に気をつけましょう:

- 必ず手袋を着用すること

- 換気の良い場所で作業すること

- 子供やペットが触れない場所に設置すること

- 目に入らないよう注意すること

雨で薄まったり、時間とともに効果が弱くなったりするので、週に1回くらいは新しいものと交換しましょう。

この方法、実は他の野生動物対策にも効果があるんです。

「庭に野良猫が来て困る」なんて悩みも解決できるかも。

一石二鳥というわけ。

ただし、近所迷惑にならないよう気をつけることも重要。

強い臭いなので、ご近所さんから「変な匂いがする」なんて苦情が来るかもしれません。

設置場所には十分注意しましょう。

こんな風に、アンモニア水を上手く使えば、アライグマを寄せ付けない強力な結界が作れちゃいます。

「よし、これで庭は安全だ!」って安心感が得られるはず。

ただし、安全性には十分注意して使ってくださいね。

アライグマ対策と安全性、両方をしっかり守る。

それが大切なポイントなんです。

「人工芝」でアライグマの侵入を防ぐ意外な方法

人工芝、実はアライグマ対策の隠れた強者なんです。見た目はおしゃれな庭の装飾なのに、実はアライグマを寄せ付けない秘密兵器。

意外でしょう?

アライグマは、柔らかい土や自然の芝生が大好き。

そこを掘って餌を探したり、巣穴を作ったりするんです。

でも、人工芝はツルツルで硬い。

「あれ?掘れないぞ」って感じで、アライグマも困っちゃうわけです。

使い方は簡単。

アライグマが侵入しそうな場所に人工芝を敷き詰めるだけ。

特におすすめの場所は:

- 庭の入り口周辺

- フェンスの内側

- 家の周りの地面

- 野菜畑の外周

- ゴミ置き場の周辺

例えば:

- 見た目が常に美しい(手入れが楽チン!

) - 雨の日でも泥んこにならない

- 虫が湧きにくい

- 年中緑の庭が楽しめる

人工芝の下に隙間ができないよう、しっかり固定することが大切。

隙間があると、そこからアライグマが侵入しちゃうかも。

「よし、完璧!」って思っても、定期的なチェックは欠かさずに。

また、掃除も忘れずに。

落ち葉や砂、ホコリがたまると、その上に土ができちゃって、結局アライグマの餌場になっちゃうかも。

定期的に掃除機をかけたり、ホウキで掃いたりしましょう。

この方法、実は他の野生動物対策にも効果があるんです。

モグラやネズミなんかも寄り付きにくくなる。

一石二鳥どころか、三鳥、四鳥!

?

さらに、人工芝を敷くことで、庭の雰囲気がガラッと変わります。

「わー、素敵な庭!」なんて褒められちゃうかも。

アライグマ対策しながら、おしゃれな庭づくりができちゃうなんて、素敵じゃないですか。

アライグマ対策しながら、おしゃれな庭づくりができちゃうなんて、素敵じゃないですか。

人工芝を使ったアライグマ対策、一石二鳥どころか、まさに「一石五鳥」の方法かもしれません。

アライグマを寄せ付けない、庭がキレイになる、手入れが楽になる、他の動物も来なくなる、そしておしゃれになる。

「こんなにいいことづくしの方法があったなんて!」って驚くはず。

ただし、完全に自然の芝生をなくしてしまうのは、ちょっと寂しいかも。

一部分だけ人工芝にして、アライグマの侵入経路を断つ。

そんな使い方もアリですよ。

自然と人工の良いとこ取り、それこそが賢い庭づくりの秘訣なんです。

さあ、あなたも試してみませんか?

アライグマに負けない、素敵でおしゃれな庭づくり。

人工芝を味方につければ、夢じゃないんです。

「よーし、明日から早速始めよう!」そんな気持ちになれたら、この記事の目的は達成です。

頑張ってくださいね!